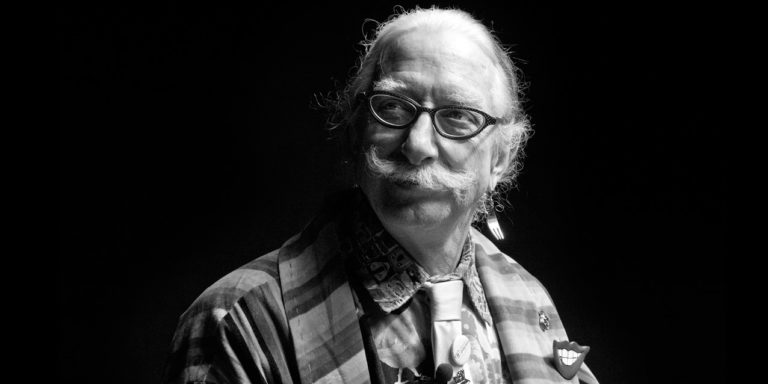

Sono passati oramai sei anni dal giorno in cui incontrai Patch Adams per la prima volta. Ora posso dirlo: prima del Patch Adams iconico, c’è l’uomo. Anzi, a ben guardare, come spero di aver fatto negli ormai quattro in cui abbiamo girato insieme l’Italia in un tour che ha toccato oltre venti province italiane, c’è sempre e soltanto l’Essere umano.

Dopo aver ascoltato tante volte i suoi racconti, mi chiedo ancora se si possa diventare un’icona globale dell’Amore indiscriminato senza una biografia complessa e imprevedibile. La sua vita, raccontata nei suoi libri oramai famosissimi e solo in parte ben rappresentata nel famoso film con Robin Williams, è stata scandita da una serie infinita di eventi che a noi potrebbero apparire come aneddoti ma che per lui sono stati veri e propri micro-momenti di diffusione dell’Amore a chiunque lui incontrasse.

Patch è un uomo che trascorreva dieci ore al giorno su e giù per gli ascensori con un obiettivo ben preciso: polverizzare la tipica posa reticente, che tutti noi assumiamo in quelle situazioni solo apparentemente ‘neutre’, e trasformarla in un momento di incontro affatto ‘neutro’ in cui si piazzava davanti agli altri, li guardava negli occhi, e d’improvviso li abbracciava solo per scoprire l’effetto che faceva.

“L’abito non fa il monaco” recita un detto popolare,

ma “il monaco lo riconosci dall’abito” ci dice il buon senso.

E Patch mi è sempre apparso come un medico-monaco-soldato mentre indossa con orgoglio, ma soprattutto consapevolezza, la sua coloratissima divisa. Lui infatti vuole essere ben visibile e riconoscibile nella sua ‘maschera’ perché quella, ancor prima di lui in carne e ossa, è il suo messaggio al mondo. Così come la veste per il monaco, la divisa per il soldato, il camice per il medico, il suo ‘abito’ arriva sempre un istante prima di lui, divenendo il mezzo principe per interrompere lo schema del conflitto e aprire la via della conciliazione.

Ma noi apprezziamo di Patch sempre il finale delle sue scorribande, l’effetto conclusivo, l’intensità della sua vita, dimenticandoci che non è arrivato a questa sua coloratissima apologia dell’amore seguendo una via facile. Meglio: alla sua incrollabile fiducia nel potere dell’amore come ponte tra gli esseri umani. Come nella vita così anche sui palchi calcati insieme, Patch non si astiene mai dal raccontare come, ancora minorenne, avesse tentato di togliersi la vita tre volte. Lui che, orfano del padre militare con cui mai era riuscito a sviluppare un rapporto vero, profondo, confidenziale, insieme alla famiglia si era ritrovato adolescente negli Stati Uniti della segregazione razziale, delle fontane e dei posti sui bus distinti per bianchi e per neri. Una società di una violenza inaudita, così come ce la racconta oggi, alla quale la sua anima non era preparata.

La sua infanzia era trascorsa nelle basi militari in giro per il mondo, dove aveva capito che amava studiare e che per evitare di farsi pestare dai bulli era sufficiente farli ridere, intrattenerli. Ogni episodio che ha raccontato vive di una sorta di slittamento, di scarto laterale, verso il lato positivo delle situazioni, per quanto tragiche esse potessero essere. Dai suoi scomposti atti autolesionisti adolescenziali e dalle visite forzate in ospedale, ecco sbucare l’idea di fare un giorno il medico. Dalla comprensione che il sistema sanitario americano è un incubo di avidità e impassibilità, l’idea di creare un giorno un ospedale tutto suo. Dalla constatazione che gli psicofarmaci inaridiscono l’essenza della persona, l’impresa di creare un ospedale che somministri soltanto abbracci, fino all’apoteosi di un suo abbraccio a un “paziente” durato la bellezza di 12 ore filate. “Ne aveva bisogno”, ci spiega con disarmante lucidità. Dai tormenti dei ragazzi più grandi, i primi allenamenti comici. Dall’essere un bravo studente senza però amici, il beneficio di avere un sacco di tempo libero. E allora ecco le telefonate agli sconosciuti, le posture ravvicinate negli ascensori. Una vita capovolta…immolata a un unico valore: il superamento del limite attraverso l’incontro.

Prossimo traguardo: una scuola che insegni, un’ora al giorno, l’Amore.

Non si può dire tuttavia che sia un inguaribile ottimista, Patch Adams. Sarebbe riduttivo. Forse perfino offensivo per lui. Non evita di ricordarci che il tempo scorre inesorabile a discapito di un’umanità incapace di restare nel giusto ritmo della vita (bio-euritmia la chiamano) fatto della valorizzazione delle relazioni sociali, del rispetto del Pianeta che ci ospita, della fratellanza e della reciproca accoglienza. E’ piuttosto un metodista del sorriso, un infaticabile rabdomante costantemente alla ricerca della linfa d’amore e d’umanità che potenzialmente scorre in noi e che, se lo volessimo profondamente, potrebbe interconnetterci tutti in un lampo. Come è successo al migliaio di persone presenti al nostro ultimo incontro a Milano, al teatro Manzoni, perfetti sconosciuti che ha istigato ad abbracciarsi l’un l’altro e a ballare insieme.

Il sorriso è una conseguenza ineluttabile.

Patch ha un ‘ruolo’: è un medico. La sua maschera è un ‘mezzo’. Il sorriso e l’abbraccio con cui interrompe lo schema meccanico del dolore sono la sua ‘terapia’. Di questo sono certo. Della sua ‘missione’ nella vita non ho invece certezza, ma voglio credere di condividere con lui, seppur ricoprendo ‘ruoli’ diversi, indossando ‘abiti’ diversi, e usando ‘mezzi’ diversi, lo stesso ‘scopo’: contribuire alla riconciliazione, prima con sé stessi, poi con gli altri, poi con il tutto che ci contiene.

Patch mi ha insegnato una cosa nel perseguire tutto questo: l’importanza della dedizione fatta della ripetizione di piccoli gesti consapevoli. Quando intrattiene malati terminali, adulti e bambini non fa la differenza, con la pazienza della goccia sulla roccia, apre una via per raggiungere l’altro e cesella la sua interazione: quasi sempre una risata. E una volta aperta la via, l’amore scorre inesorabile. Lui non si occupa della malattia che affligge la persona, lui ha scelto di occuparsi della persona afflitta dalla malattia.

Come un soldato in trincea a cui è stato assegnato il compito di difendere la posizione a tutti i costi, Patch non indietreggia di un solo millimetro dal suo proposito. Con lui non riesci a parlare di altro che non sia quello, ad andare altrove che non sia un luogo dove poter operare, a parlare di denaro che non debba essere investito nella missione. Considero il suo amare senza “se” e senza “ma” come una presa di posizione nei confronti del mondo. Una Scelta, colossale, ripetuta ogni giorno, con incrollabile convinzione. Il suo amore è Amore deciso, consapevolmente voluto, e perseguito tra le infinite altre opzioni possibili.

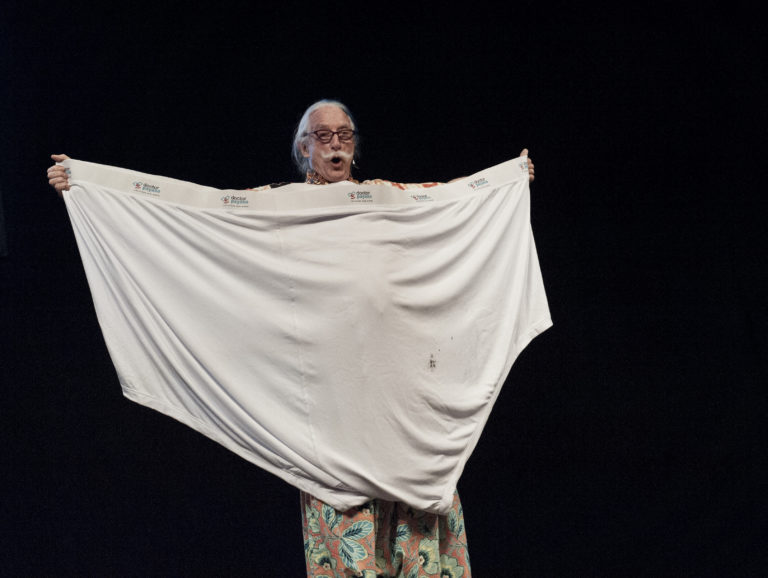

Dopotutto, volendolo, ogni mondo è possibile. E se per un istante ci affidiamo all’idea che il mondo non è come è ma è come noi lo facciamo, che un uomo non è ciò che è ma è ciò che può diventare, e che siamo noi, per primi, a dover “…essere il modello che vogliamo vedere nel mondo” (Gandhi), allora nuove possibilità si aprono al nostro orizzonte. Prima fra tutte quella di divenire essere umani più inclusivi. E allora, tenendoci ben lontani da metafore filosofiche e astratte ma parlando di vita reale e messa in pratica, anche la cosa meno nobile del nostro ‘abito’, come ad esempio un paio di mutande, seppur di misura extra-extra-extra-extra-extra-extra-large, come quelle in cui Patch mi ha ospitato verso la fine di un nostro evento, diventano un’Arca di Noè in cui c’è spazio per tanti, non necessariamente tutti, ma comunque così tanti che Patch si è cacciato in testa di farci entrare, un giorno, anche Papa Francesco.

E se anche non trovassi la “via per l’Amore”, non preoccuparti …cerca la “via per l’indifferenza”, quella la troverai facilmente, e poi vai dalla parte opposta. L’Amore è la medicina, la cura, il rimedio definitivo contro quell’impassibilità che affligge cronicamente il nostro tempo.